4,967

4,967

乳がんを手術しないで治す方法はあるのか?ステージ別の選択肢や治療方法など解説

現在、日本でおこなわれている乳がんに対する治療は、手術・放射線治療・薬物(化学)療法による標準治療が中心となっています。しかし、近年では20代・30代のAYA世代(Adolescent and Young Adult=15歳~30歳代までの若年層)の乳がん発症にも増加がみられており、治療のためとはいえ、乳房を切除することに抵抗を感じる人は男女を問わず少なくありません。

本記事では、乳がんを手術しないで治す方法はあるのか、また、ステージによってどのような治療の選択肢・治療方法があるのか詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご一読ください。

目次

乳がんとは

はじめに、乳がんとはどのような疾患なのか、乳房のしくみや症状について解説していきます。

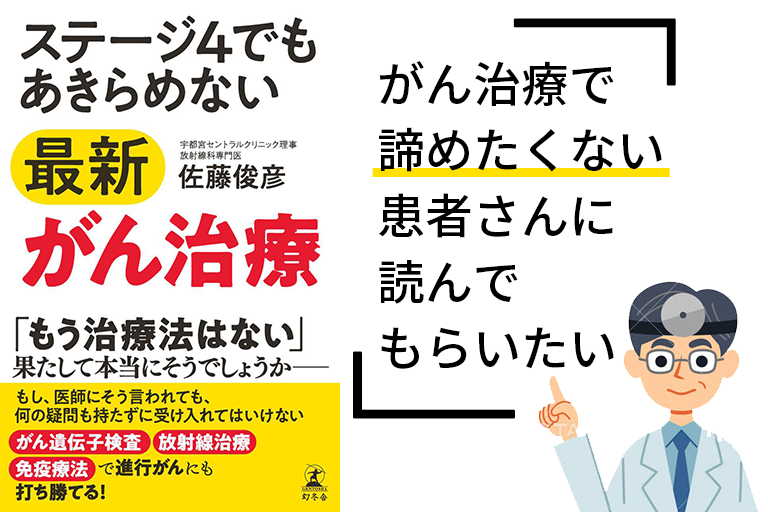

乳房のしくみ

乳房は、乳腺組織とそのまわりを包むように埋めている脂肪組織から構成されています。

乳腺は15~20の乳腺葉に分かれており、乳頭から扇状に広がっています。乳腺葉は小葉と乳管から構成されていますが、小葉はさらに腺房という組織が集まることでつくられています。

乳がんの約90%は乳管の上皮細胞から発生しますが、そのほかの一部の乳がんは、小葉や乳房の組織から発生することがわかっています。

乳がんの発生と転移

乳管の上皮細胞や小葉、そのほかの乳房の組織で発生した乳がんは、はじめは乳管や小葉の範囲にとどまっています。しかし、そのまま進行してしまうと、がん細胞は発生した場所の周りにある組織を破壊しながら増殖を続け、血液やリンパの流れに乗って転移を引き起こします。なかでも転移が多くみられる部位は、乳房の近くにある腋窩リンパ節、骨・肺・肝臓・脳などです。

ま、がん細胞が乳管・小葉の範囲にとどまっている乳がんを「非浸潤がん」、乳管から外に出てしまっている乳がんを「浸潤がん」と呼び、全体の約80%は浸潤がんだとされています。

乳がんの症状

乳がんでみられるおもな症状は、以下のとおりです。

- 乳房のしこりや凹み

- 乳頭からの分泌物(血液・そのほか)

- 乳輪や乳頭のただれ

- 左右非対称な乳房の形

乳房のしこりは、乳腺線維腺腫や乳腺症など、がん以外の乳房の疾患が原因で発生するケースもありますが、自分で判断することなく、早めに乳腺外科などで専門医の診断をうけることが重要です。

また、入浴時に乳房の状態を確認する習慣をつけておくと、しこりなどの異常にもいち早く気づくことができ、乳がんの早期発見にもつながります。

乳がんの検査

乳がんが疑われる場合、診断のために以下のような検査がおこなわれます。

視診と触診

乳がんが疑われる場合、はじめにおこなわれるのが視診と触診です。視診では、乳房表面の凹みやただれ・左右差・乳頭からの分泌物がないか慎重に観察します。また、触診で乳房やワキの下(腋窩)に触れてしこりの有無を診ますが、乳房にしこりがあった場合はしこりの位置や大きさ・硬さに加え、リンパ節の腫れについても確認します。

マンモグラフィ

乳がんが発生している位置や、広がりを確認するためにおこなうのがマンモグラフィです。視診や触診ではわからなかった病変や、エコー検査でも発見しづらい極めて小さな石灰化をみつけることを目的としています。

マンモグラフィでは、乳がんの病変と同様に乳腺も白く写るため、2枚の板で乳房を挟み、薄く延ばしてX線撮影をします。しかし、デンスブレスト(高濃度乳房)の人は、乳腺の密度が高いため病変が見つかりづらいというリスクがあります。

乳房エコー(超音波)検査

超音波を発するプローブという機器を乳房にあて、超音波が反射する様子を画像化する検査です。乳がんによる病変・しこりの形や大きさ・リンパ節転移などを確認するためにおこなわれます。

乳房エコー検査では乳がんの病変が黒く写るため、デンスブレストの人に対しては、マンモグラフィで発見できない異常を見つけることを目的にエコー検査も実施します。また、放射線被ばくの恐れがないため、妊娠中の人が検査を受けても問題ありません。

病理検査

病理検査では、採取した病変の一部を顕微鏡で詳しく調べることにより、がんの有無や性質などを診断することができます。

大きく分けると、細胞診(穿刺吸引細胞診)と組織診(針生検・外科的生検)の2つがあり、治療方針を決定するうえで重要な役割を果たします。

そのほかの画像検査

乳がんの診断でおこなわれるおもな画像検査には、CT・MRI・PET・骨シンチグラフィなどがあります。

CTではほかの部位や臓器への転移、MRIではマンモグラフィやエコー検査で見つけづらい小さな病変や広がりを調べることができます。しかし、CTやMRIの結果だけでは診断がつかないという場合は、さらにPET検査を実施することがあります。また、骨への転移が疑われるケースでは、骨シンチグラフィ(弱い放射線を放出する薬剤を注射して撮影する検査)をおこないます。

乳がんのステージ(病期)と性質

乳がんにはさまざまなタイプが存在しており、それらを正しく診断することでステージ(病期)が決定され、最適な治療方法を定めることが可能になります。

ここでは、乳がんをどのように診断していくのか、ステージと分類の考え方について詳しくみていきます。

乳がんのステージ(病期)の分類

乳がんには、ステージ0からステージⅣまで、8つのステージ(病期)があります。

- ステージ0

- ステージⅠ

- ステージⅡA

- ステージⅡB

- ステージⅢA

- ステージⅢB

- ステージⅢC

- ステージⅣ

ステージの数字がⅠ、Ⅱと進むにつれて、乳がんが進行していることを表します。

また、ステージ0は非浸潤がん、ステージⅠ~Ⅳは浸潤がんに分類され、遠隔転移(離れた部位や臓器への転移)がみられる場合は、乳がんの大きさを問わずステージⅣと診断されます。

乳がんの性質

ここからは、乳がんの性質を分類する方法について詳しく解説していきます。

病理的グレード分類

病理検査の結果から、がん細胞の「顔つきの悪さ」(異型度と呼ばれる)をグレード1~3の3段階で評価します。組織学的グレード・核グレード分類の2つがあり、グレードが上がるほど再発や転移の可能性は高くなります。

サブタイプ分類

薬物療法をおこなう際にどの薬剤を使用するかを判断するために用いられる分類方法です。本来であれば遺伝子検査を実施して分類を決定しますが、多くの場合は、病理検査でがん細胞のなかにあるたんぱく質を調べることで分類をおこなっています。

対象となるたんぱく質は「ホルモン受容体」「HER2」「Ki67」の3種類で、これら結果により使用する薬剤が決められます。

遺伝子の変異

BRCA1遺伝子、あるいはBRCA2遺伝子に変異がある場合は、乳がん発症のリスクを下げるために予防的乳房切除をおこなうことがあります。

遺伝子の変異の有無を確認する「BRCA1/2遺伝子検査」は、一定の条件を満たすことで保険が適応されます。ただし、検査を受けるためには遺伝医学の専門家のいる医療機関を受診する必要があります。

乳がん治療の選択肢

乳がんの治療方法は、ステージ(病期)・病理的グレード分類・サブタイプ分類を総合的に評価し、標準治療をおこなうことを基本として決定されます。

ここからは、乳がんのステージごとに治療の選択肢を紹介していきます。

ステージ0(非浸潤がん)

ステージ0の非浸潤がんに対しては、乳房の部分切除術あるいは全切除術がおこなわれ、部分切除の術後には、再発リスクを下げるための放射線治療が実施されます。

ステージⅠ~ⅢA

腫瘍が小さい乳がんに対しては部分切除術、腫瘍の大きさや広がりの状態によっては全切除術をおこないます。いずれの手術方法でも、ワキの下(腋窩)のリンパ節に転移がみられる場合は、同時にリンパ節の郭清が実施されます。

なお、ステージⅠ~ⅢAの乳がんには、術前や術後に薬物療法、または放射線治療が用いられることがあります。たとえば、術前の薬物治療には腫瘍を小さくする効果が期待できるため、部分切除を希望している患者さんに対しておこなわれることが一般的になっています。

また、術後の放射線治療については、部分切除の患者さんに対してはほぼ全員、全切除の場合はがんの状態や転移の状況に応じて実施されます。

ステージⅢB~Ⅳ

患者さんの病状や希望を検討したうえで、薬物療法を中心とした治療をおこないます。治療の際、薬物療法に用いる薬剤の決定には、サブタイプ分類の結果が反映されます。

ステージⅢB・ⅢCの乳がんについては、薬物療法をおこなった結果、さらに症状改善の見込みがあると考えられる場合に放射線治療や手術を追加でおこなうことがあります。

乳がんのステージⅣには薬物療法と緩和治療が用いられます。ただし、転移したがんの症状緩和に効果があると判断された場合は、QOL(生活の質)の維持をおもな目的として、放射線治療や手術を実施することがあります。

乳がんの標準的な治療方法

ここからは、乳がんで現在おこなわれている標準的な治療「標準治療」について解説していきます。

手術

乳がんの手術方法には、乳房部分切除術と乳房全切除術の2つがあります。

乳房部分切除術は、乳房の一部だけを切除する手術方法です。がんとその周囲1~2㎝のエリアを切除して確実にがんを除去することにより、乳房を残すことが可能になります。

手術中に切除した組織のいちばん端(断端)を採取し、顕微鏡でがん細胞の有無を調べます。その結果、がん細胞が見つからなければ、術後の放射線治療により乳房内の再発リスクを低下させます。

がん細胞が残っていた場合は、がんが残存している部位をさらに切除し、術後に放射線治療をおこないます。ただし、がん細胞が多く残存しているケースでは、乳房全切除術へと術式を変更することがあります。

乳房全切除術では、乳房すべてを切除します。乳がんの広がりが大きい場合や、乳房のなかの離れた部位に複数のがんがあるケースに対しておこなわれます。

いずれの手術においても、術前の画像検査や手術中のセンチネルリンパ節生検でリンパ節転移が認められると、同時にリンパ節の郭清がおこなわれます。ただし、生検の結果、転移がない、または転移がごくわずかである場合は、リンパ浮腫などの副作用を考慮して郭清をおこなわないことがほとんどです。

薬物(化学)療法

乳がんの薬物療法では、おもにホルモン療法薬・細胞障害性抗がん薬・分子標的薬・免疫チェックポイント阻害薬が使用されています。どの薬剤が適応になるかは、おもにサブタイプ分類により決定されます。

ホルモン療法薬

ホルモン療法薬は、ホルモン分泌や作用を阻害して増殖する性質をもつがんに対して有効な薬剤です。そのため、ホルモン受容体が陽性の乳がんに効果が期待できます。

ホルモン療法薬には、女性ホルモンのエストロゲンの量を減らす「LH-RHアゴニスト製剤」と「アロマターゼ阻害薬」、がん細胞がエストロゲンを吸収するのを阻害する「抗エストロゲン薬」があり、閉経前はLH-RHアゴニスト製剤や抗エストロゲン薬、閉経後はアロマターゼ阻害薬あるいは抗エストロゲン薬を使用します。

分子標的薬

分子標的薬は、がんの増殖に関わっているタンパク質・血管・がんを攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にがんを攻撃する薬剤で、多くの場合、ほかの薬剤と組み合わせて使用されます。

おもに、術後の再発リスクが高いと判断された場合や転移・再発がん、手術が適応とならない患者さんに対して用いられています。

細胞障害性抗がん薬

細胞障害性抗がん薬は、細胞が増殖する仕組みの一部を阻害することでがん細胞を攻撃する薬剤です。一方で、がん細胞以外の正常な細胞にも影響を与えてしまうことがデメリットとして挙げられます。

トリプルネガティブ乳がん(※)である場合には、おもに細胞障害性抗がん薬を使用します。

※トリプルネガティブ乳がん

エストロゲン受容体・プロゲステロン受容体・HERの3つがすべて陰性の乳がん。

ホルモン療法薬が効かない乳がんとされている。

免疫チェックポイント阻害薬

がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぎ、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬剤です。分子標的薬のひとつとして分類されることもあり、トリプルネガティブ乳がんに使用されることがあります。

放射線治療

放射線治療は、乳がんの病変部位に放射線を照射してがん細胞を死滅させたり、縮小させたりすることを目的におこなわれます。

乳房の部分切除術後は、残った乳房組織に放射線を照射して再発リスクを低下させます。また、全切除術後であっても、リンパ節への転移が認められた場合は放射線治療をおこなうことがあります。放射線治療は、1日1回の照射を週に5回、4〜6週間にわたって実施するのが一般的です。

乳がんの手術しない治療方法

前項では、乳がんの標準治療について説明してきましたが、「手術しないで治す」方法はあるのでしょうか?

日本で受けることが可能な手術しない治療方法の代表的なものとして、経皮的ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法・凍結療法・免疫放射線療法があげられます。

残念ながら、現在保険適応となっているのは経皮的ラジオ波焼灼療法だけですが、ほかの治療についても保険適応の承認が期待されています。

経皮的ラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法

乳がんのなかに細い針状の電極を刺してラジオ波帯の電流を流し、その際に発生する熱でがんを焼灼して死滅させる治療方法です。手術に比べて、患者さんへの身体の負担が比較的少ないことがメリットのひとつです。

2023年12月から保険適用となりましたが、治療前の診断や医師の技術・治療効果の測定の必要性から、治療がおこなえるのは⽇本乳癌学会が認定した医療機関に限られています。

>>経皮的ラジオ波焼灼療法 日本乳癌学会承認施設 一覧(2025年4月10日現在)

凍結療法

金属製の針とその針の先端温度を-170度に保つ機器を使用することで、がん細胞を凍結させて破壊する方法です。

治療は局所麻酔でおこなわれ、非浸潤がんであれば1時間ほどで終了します。一方、浸潤がんの場合は2~3日の入院が必要となります。(センチネルリンパ節生検をともなうため)いずれの場合も保険適応外のため、自費診療となります。

また、医療機関によっても異なりますが、乳がんの凍結療法が適応となるのは、がんの大きさが1.5㎝ほどでリンパ節転移の疑いが低く、悪性度の低いタイプに限られることが多いようです。

免疫放射線療法

乳がんのステージⅣは手術の適応がなく、これまでは薬物療法と緩和治療を並行しておこなうことがほとんどでした。なぜなら、遠隔転移をしている乳がんには、標準治療で積極的に治癒を目指すことが困難だったためです。

免疫放射線療法では、免疫チェックポイント阻害剤と放射線治療を併用することにより、放射線を照射していない遠隔転移の病巣が小さくなる「アブスコパル効果」の誘発に期待できます。実際に免疫放射線療法をおこなった乳がんの症例でも、乳がんの遠隔転移に効果がみられたことが報告されています。

また、標準治療に比べると副作用も少ないため、患者さんのQOLを維持しながら治療をおこなうことが可能です。

乳がんについてよくある質問

最後に、乳がんについてよくある質問に回答していきます。

乳がんを手術しないとどうなる?

乳がんを治療することなく放置すると、しこりがどんどん大きくなり、乳がんが皮膚の表面に出てきて出血や悪臭を引き起こします。また、ほかの部位に転移することで、完治も難しくなるでしょう。

乳がんは自然に治癒することはありません。もし、疑わしい症状がある場合は、必ず乳腺科や乳腺外来で診察を受けるようにしてください。

乳がんのステージⅠは何年生きられますか?

ステージⅠの乳がんの場合、5年生存率は98%以上、10年生存率をみても90%以上という結果がでていますし。ただし、乳がんは発症から10年以上経過しても再発することが少なくないため、寛解した後も定期的に検診を受けることが大切です。

まとめ

本記事では、乳がんのステージごとの治療の選択肢や具体的な治療方法について解説するとともに、手術しないで治す方法についても紹介してきました。

現在の日本では、乳がんの治療に標準治療を用いることが基本となっているため、多くの場合、手術しないで治すのは難しいと言わざるを得ません。しかし、がん治療は日々進化を続けており、新しい手術以外の新しい治療方法についても、その効果が報告されています。

なかでも、乳がんのステージⅣで手術適応がないと診断された場合は、新しい治療方法を試すことにより、転移の抑制や症状の改善に期待できるかもしれません。本記事で紹介した「手術しない治療方法」を実施している医療機関はまだ限られていますが、これらの治療を検討されている方は、まずはセカンドオピニオンを求めることからはじめてみてはいかがでしょうか。