709

709

CTC検査とは?検査でわかることやメリット・デメリット、費用などについて解説

がんを早期発見するためには、CT検査やPET-CT検査などさまざまな方法がありますが、近年関心を集めているのが「CTC検査」です。

CTC検査は、従来の検査よりも早い段階でがんを発見できると、大きな期待が寄せられています。少量の採血のみでがんのリスクを判定できる画期的な検査として、CTC検査を採用する医療機関が増えてきました。

今回は、CTC検査の特徴やメリット・デメリット、検査にかかる費用などについて、詳しく解説していきます。

CTC検査の基本知識

CTC検査の基本情報について確認しましょう。CTCとはどのようなものか、CTC検査と従来の検査との違いについても解説します。

CTCの概要

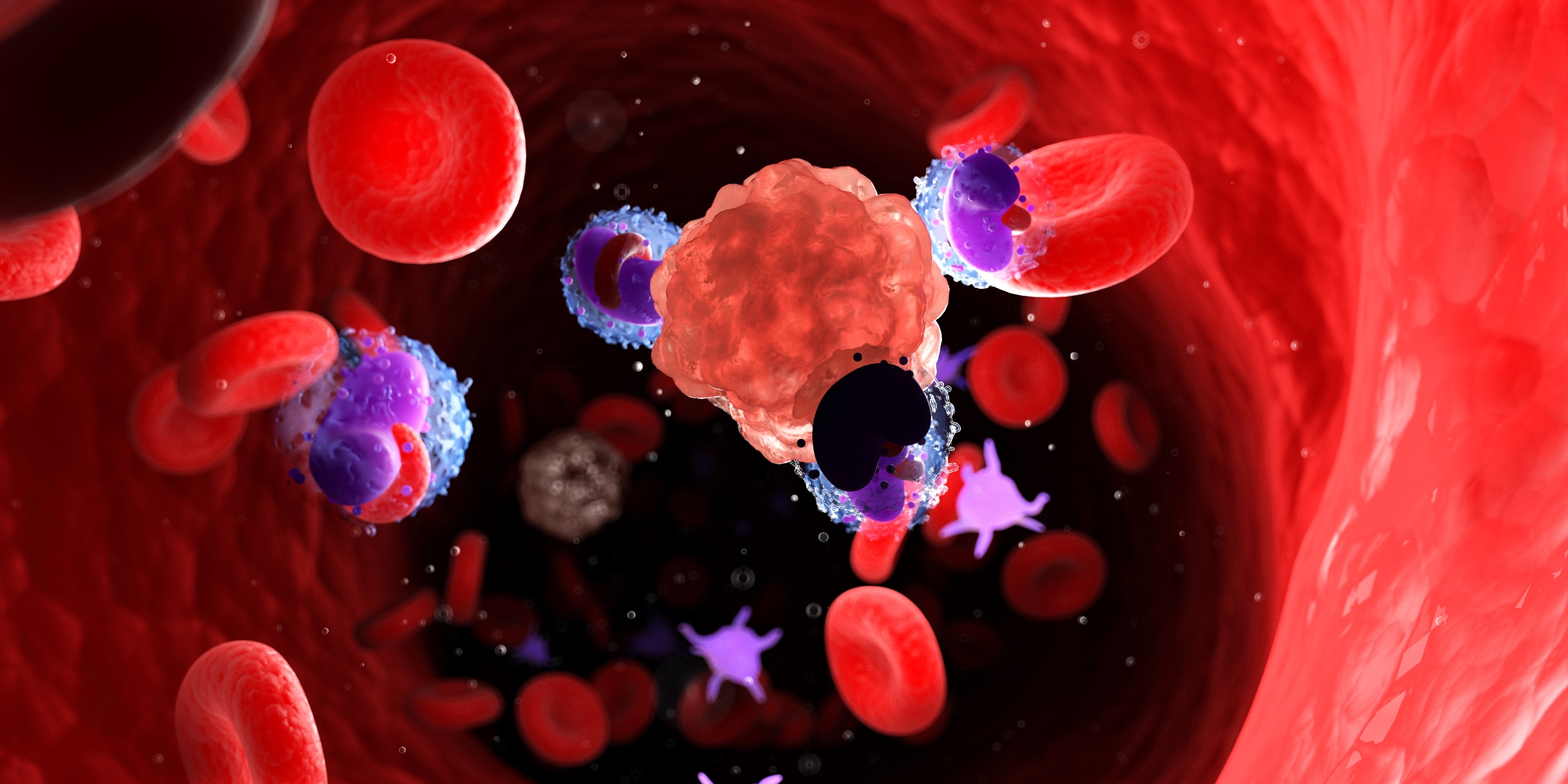

CTC検査は、血液中を流れているがん細胞を検出する検査です。がん組織は増殖すると、その一部の細胞が血管に入り、全身をめぐるようになります。その血液中を流れるがん細胞を、専用の検査機器を用いて捉えるのです。

CTC検査は、少量の採血で済むという特徴があります。CTC検査は複数の計測方法があり、微小流路デバイス法はセルサーチ法と比べて感度が高いです。がん細胞の捕捉率は、セルサーチ法が61%であるのに対し、微小流路デバイス法は94%というデータがあります。

CTCとは

CTC(Circulating Tumor Cells)は「血中循環がん細胞」と呼ばれています。

がんは、増殖して組織の大きさが1.5mmを超えてくると、さらに大きくなるために栄養や酸素を求めて、新しい微細な血管を作り、体内の既存の血管とつながるようになります。がん組織が既存の血管とつながると、がん細胞の一部が血管中に入り込み、全身をめぐるようになり、これがCTCとなるのです。血液の流れに乗ったがん細胞(CTC)が、ほかの臓器に入り込んで増殖を始めると「転移」になります。

CTCには、上皮性・間葉系・幹細胞の3つのタイプがあり、間葉系・幹細胞はほかの組織へ浸潤しやすく悪性度が高いことが分かっています。

従来の検査との違い

従来の検査方法とCTC検査の大きな違いは、検出できるがん組織の大きさです。

CT検査ではがん組織の大きさが1cm以上、PET-CT検査では5mm以上になると検出できるようになります。一方、CTC検査ではがん組織の大きさが1mm〜1.5mm以上になれば検出可能です。

また、従来の検査は、種類によって検査前日や当日の絶食が必要となり、身体の負担が大きくなります。CTC検査は、検査前後の食事制限はなく、1回10cc〜20cc程度の採血で済みます。

CTC検査でわかること

CTC検査によって判明することを、3つのポイントに分けて解説していきましょう。

がんを超早期発見できる

従来の画像診断では、がん組織の大きさが5mmから1cm程度にならないと描出できませんが、CTC検査はがん組織の大きさが1.5mmほどになると、血液中を流れるがん細胞を検出できるようになります。

そのためCTC検査は、早期がんよりもさらに早い段階の微細がんのうちに発見できることが期待されています。

がん細胞の遺伝子解析ができる

CTC検査は、検出したがん細胞の数を計測するだけではなく、遺伝子解析もおこなうことができます。がん細胞の遺伝子解析により、どこから発生したがんであるか、治療効果が期待できる薬剤は何かなど、がんの特徴を知ることが可能です。体内にあるがんの特徴を知ることで、自分に合った治療を受ける足がかりとなるでしょう。

がんの進行度を予測できる

血液中に含まれるがん細胞(CTC)の数を計測することで、がんの進行度を予測できます。CTCの数が多いほど、がん組織が大きく、症状が進行していると判定されます。検出したCTCがどのような性質を持っているか調べることで、がんの悪性度も予測可能です。間葉系や幹細胞の性質を持つCTCの割合が多いときは、がんが活動的で悪性度が高いと判断できます。

CTC検査のメリット

CTC検査を受けるメリットについて、3つのポイントに分けて解説します。

侵襲性が低い

CTC検査は、1回10cc〜20cc程度の採血のみで、検査にかかる時間は数分程度で終わります。従来の画像検査のように、被ばくや造影剤による影響はないため、体への負担が少なくなります。また、検査前後に食事や飲み物の制限がないため、日常生活に支障を来たすことなく検査を受けられるでしょう。

再発・転移のリスクを予測できる

CTC検査では、血液中のがん細胞の数のみならず、がん細胞の性質も調べることが可能です。がん細胞の性質で、上皮性のがん細胞より間葉系の血中循環がん細胞のほうが多い場合は、がん細胞がほかの組織に浸潤しやすく、再発・転移を起こす可能性が高いと考えられます。

CTC検査の結果で、再発・転移のリスクが高いと判断された場合は、適度な運動をおこなったり食生活を見直したりするなど、免疫力を高める対策ができるでしょう。

治療や予防に対する情報が得られる

CTC検査の種類によっては、検出したがん細胞の遺伝子解析もできます。どの遺伝子に変異があるかによって、治療効果が望める薬剤についての情報を得ることも可能です。そのため、不必要な治療を避けて、自分のがんの特徴に合った治療を受けられることが期待できます。

CTC検査のデメリット

CTC検査は、有用性が高く注目されていますが、デメリットも存在しています。注意するべき点を3つ解説していきましょう。

がんを確定診断する検査ではない

CTC検査は、血液中を流れるがん細胞の数を計測することで、がんのリスクを判定するものです。がんの確定診断をするためには、組織を採取して生検をおこないます。

CTC検査を受けて陽性になった場合は、ほかの画像診断を追加しておこない、がん組織が体のどの部分に存在しているのか確認する必要があります。

がんの種類によっては検出できない

CTC検査は、体内で塊を作るタイプのがんから血液中に流れ出たがん細胞を計測します。固形がんに対して有効な検査ですが、白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫など、血液のがんには対応していません。

費用が全額自己負担になる

CTC検査は、現在保険適用されていないため、検査費用は全額自己負担となります。費用は医療機関によって異なり、10万円〜60万円程度かかります。

CTC検査を受けた方が良い人

微細がんのうちに発見できることが期待されるCTC検査。受診をおすすめするケースは3つあります。

がんに罹患した家族がいる人

がんに罹患した家族がいる人は、CTC検査を活用すると良いでしょう。

がんに対して家族歴がある人は、同じような体質や生活環境を持つため、がんの発症リスクが高くなります。がんのなかには、遺伝性乳がん卵巣がんや家族性大腸腺腫症など、遺伝性で発症するものもあります。

CTC検査をおこない、がんが大きくなる前に発見できることで、治療に対する身体や費用の負担を軽減できるでしょう。

がんの治療を受けている人

手術・放射線治療・薬物療法など、がんの治療効果を確認する目的でCTC検査を活用できます。

手術や放射線治療の後、見た目にはがんが消えていても、わずかでもがん細胞が残っていると再発の可能性があります。CTC検査をおこない、転移を起こしやすいタイプのがん細胞が残っていないか確認すると良いでしょう。

薬物療法では、投与中の薬剤の効果が得られているか、CTC検査を利用して判断することも可能です。血液中に含まれるがん細胞の数がなかなか減らない場合は、薬剤の効果が不十分である可能性など、治療効果の判断材料として活かせるでしょう。

検査による被ばくや副作用を避けたい人

検査による被ばくや副作用が心配な人は、CTC検査の受診を検討しましょう。

CT検査やPET-CT検査は、放射線を使用するため、少量ながら被ばくします。画像検査の種類によっては造影剤を使用することがあり、アレルギーなど副作用を考慮する必要があるのです。

CTC検査は、少量の採血のみでおこなわれるため、ほかの検査と比べて体への負担が少なくなります。

CTC検査の受け方

CTC検査を実際に受診したい場合の、検査の流れや費用相場について解説していきましょう。

CTC検査の流れ

CTC検査は、以下の順序でおこなわれます。

- CTC検査を扱っている医療機関へ申し込む

- 申し込みした医療機関で採血をおこなう

採血にかかる時間は5分程度、1回の検査で10cc~20ccの血液が必要 - 検査機関にて、採取した血液を分析する

- 採血後、1週間~4週間程度で分析結果が届く

CTC検査の費用相場

検査機関によって費用が大きく異なります。

日本国内の検査機関でおこなう場合、費用の相場は20万円前後です。

海外の検査機関の場合、検査コースによっても費用が異なります。血液中に含まれるがん細胞(CTC)の計測のみの場合、費用の相場は30万円程度になります。CTCの計測とがん遺伝子の解析を一緒におこなう場合の費用相場は60万円程度です。

医療機関によって、利用している検査機関が異なるため、CTC検査を希望する場合は十分な説明を受けるようにしましょう。

CTC検査で陽性となった場合の対応

CTC検査を受けて陽性となった場合、追加したほうが良い検査や、血中循環がん細胞(CTC)を減らすための方法を解説しましょう。

PET-CT検査を追加でおこなう

CTC検査で陽性となった場合、全身のどこかにがん組織がある可能性が高いと考えられます。全身のがんを1度の検査で調べられるPET-CT検査を追加しておこなうと良いでしょう。

ほかの画像検査は、がん組織が約1cm以上にならないと発見するのが難しいですが、PET-CT検査はがん組織が5mm以上になると発見率が高くなります。さらに、PET-CT検査では、発見したがん組織の活動性も予測することができるのです。活動性の高いがんが見つかれば、早期に治療を開始することができます。

万が一、PET-CT検査でがん組織が見つからなくても、血中循環がん細胞を減らすための対策を講じることができるでしょう。

ヨウ素療法をおこなう

CTC検査でがん細胞が発見された場合、ヨウ素療法によって血中循環がん細胞の減少が期待されています。

ヨウ素の抗酸化作用により、がん細胞内のミトコンドリアの働きが低下するため、がん細胞を死に至らしめます。またヨウ素は、がん抑制遺伝子を活性化させる受容体のPPARγに結合することで、上皮性がん細胞が間葉系の血中循環がん細胞に変化するのを抑える作用もあるのです。

ヨウ素療法の作用は、健康な細胞にダメージを与えず、がん細胞のみに働くため、副作用は少ない傾向にあります。

高濃度ビタミンC点滴をおこなう

ビタミンCは抗酸化作用があり、抗腫瘍効果が期待されています。

ビタミンCは高濃度になると、高い抗酸化作用を持つヒドロキシラジカルを誘導するようになります。がん細胞は、活性酸素を中和する酵素のカタラーゼの活性が低く、ヒドロキシラジカルに攻撃されやすい特徴があるのです。

また、がんは栄養源にブドウ糖を取り込む性質があります。ビタミンCとブドウ糖は似た構造を持つため、がんがブドウ糖の代わりにビタミンCを取り込むと、ビタミンCの抗酸化作用によりがん細胞の増殖を抑えることが見込まれています。

まとめ

CTC検査は、血液中を流れるがん細胞を検出する新しい検査方法です。従来の画像検査では発見が難しい1.5mm程度の微細ながんでも検出できると見込まれています。少量の採血だけで済むため、身体への負担が少ない特長もあるのです。また、検出したがん細胞を分析することにより、がんの進行度や悪性度を知ることができます。ただし、がんの確定診断には生検が必要になったり、保険適用外のため検査費用が高額になったりするため、考慮が必要です。

がんの家族歴がある人、がん治療中の人、検査による被ばくや副作用を避けたい人にとって、CTC検査は有益な方法となるでしょう。万が一、CTC検査で陽性となった場合は、PET-CT検査による精密検査をおこない、ヨウ素療法や高濃度ビタミンC点滴などの対策を講じることができます。

微細ながんのうちに発見できると、治療の選択肢が広がり、生存率の向上にもつながります。家族歴や病状に合わせて、CTC検査の受診を検討してみてはいかがでしょうか。