2,402

2,402

陽子線治療とサイバーナイフの違いとは

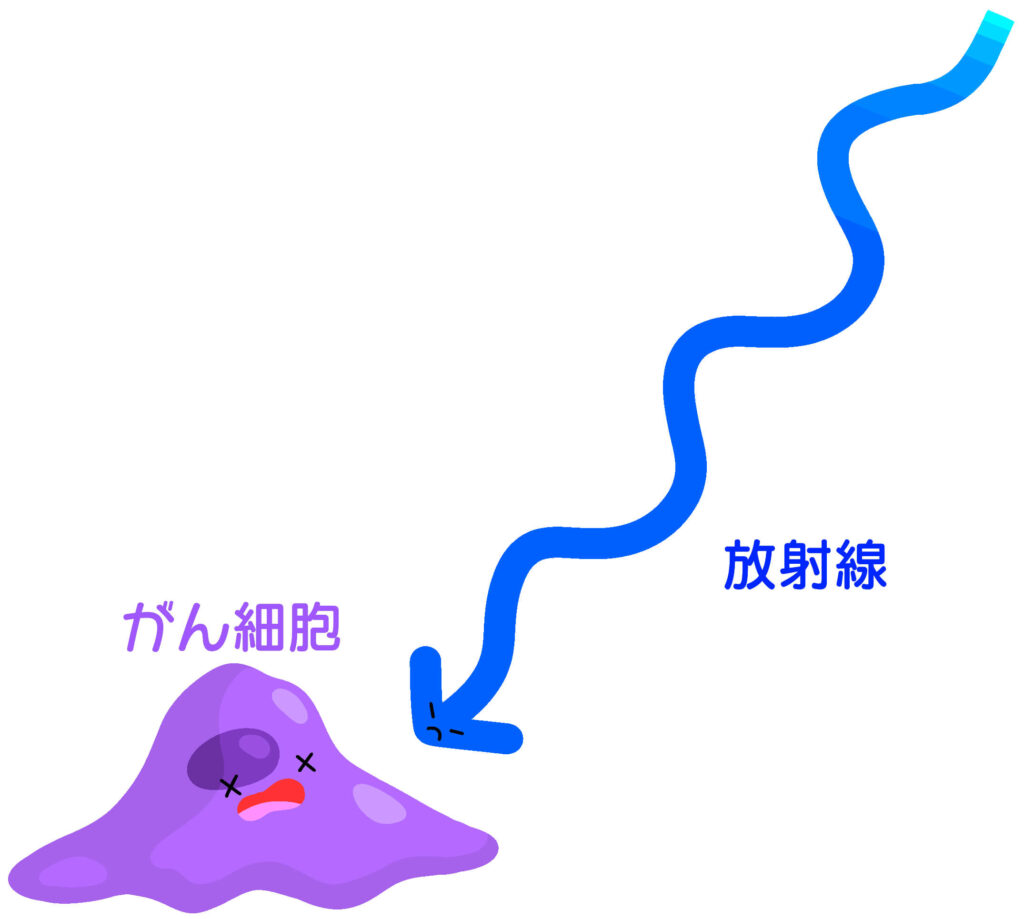

がんの治療には、手術・化学療法・放射線治療など、複数の方法があります。治療方法を選択するにあたって、なるべく身体的負担を少なく済ませることを考えて、放射線治療を検討する方も多いことでしょう。しかし、放射線治療にもさまざまな種類があり、一体どれが適しているのか判断するのは難しいですよね。

そこでこの記事では、異なる放射線を用いたがん治療である「陽子線治療」と「サイバーナイフ」について、それぞれの特徴や適応疾患、治療にかかる費用などを詳しく解説します。ご自身やご家族のがん治療について、方法を迷っている方はぜひ参考にしてください。

目次

放射線治療の種類

まずは簡単に、放射線治療の種類について解説します。放射線を体の外から当てることによる治療を「外部照射」と呼びます。外部照射でがんの治療に利用されている放射線には、次のようなものがあります。

- X線

- γ(ガンマ)線

- 電子線

- 陽子線

- 重粒子線

これらは、さらに「電磁放射線(電磁波)」と「粒子放射線(粒子線)」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を紹介します。

電磁放射線

一般的に放射線治療の外部照射で利用されるのは、X線・γ(ガンマ)線と呼ばれる電磁放射線です。これらの治療には「リニアック」と呼ばれる機械が用いられます。電磁放射線による放射線治療では、数回に分けてがん細胞に対して放射線を照射することにより、体の中にあるがんに少しずつダメージを与え最終的に死滅させます。

照射時にはがん周囲の正常組織も影響を受けますが、正常な組織には自身でダメージを修復する機能が備わっています。すなわち、放射線の照射を繰り返すことにより、修復能力が低いがん細胞のみが死滅し、正常な細胞は回復していき治療効果を発揮するのです。

また、最近ではがんが発生した部位をピンポイントに狙って放射線を照射できる「高精度放射線治療」を実施する医療機関が増えてきています。がんのある部分に効率的に放射線をあてることで、効果を高めたり、他の正常細胞へのダメージを減らせたりするメリットがあるのです。

高度放射線治療には種類があり、主に次のようなものがあります。

- 定位放射線照射(STI)

- 強度変調放射線治療(IMRT)

定位放射線照射(STI)

定位放射線照射(STI)とは、高精度な照射技術を用いて、1回または複数回で多くの量の放射線をピンポイントに照射する治療です。正常な細胞への影響を最小限に抑えつつ、がんの部分だけを集中的に攻撃します。サイバーナイフは、この定位放射線照射に該当します。

強度変調放射線治療(IMRT)

強度変調放射線治療(IMRT)は、照射する放射線の強さに強弱をつけることにより、正常細胞に与えるダメージを減らし、腫瘍に対し集中的に照射をする治療方法です。腫瘍のみに放射線を集中させ照射できるよう、コンピューターで放射線量をカスタマイズします。

これにより、腫瘍の形が複雑でも、周囲の正常組織を大きく傷つけることなく治療ができるようになりました。強度変調放射線治療では、「トモセラピー(TomoTherapy)」をはじめとする最新の医療機器が活躍します。

粒子線治療

粒子線治療は、陽子や重粒子などの粒子を加速させたビームでがんを攻撃する治療法です。一般的な放射線治療で使用されるX線やγ線と比べ、より集中的に照射できるメリットがあります。しかし、特殊な治療法となるため、日本国内で実施可能な医療機関は限られています。

粒子線治療は、使用される粒子により次のように分類されます。

- 陽子線治療

- 重粒子(炭素イオン)線治療

陽子線や重粒子線は、体内をある程度進んだ後、停止する直前にエネルギーを放出する性質を持っています。陽子線治療や重粒子線治療では、がん細胞の存在する深さや大きさに沿って、このエネルギー放出の深さや広がりを調節することにより、がん細胞に効率よくダメージを与えることができるのです。

陽子線治療の特徴

ここからは、陽子線治療の特徴について詳しく見ていきましょう。

ピンポイントかつ高エネルギーで攻撃できる

陽子線には、体内を一定程度進んだあと急激に高いエネルギーを発散し、そこで止まるという特徴があります。これをブラッグピークと呼びます。

ブラッグピークをがん細胞のある位置に合うように調整することにより、がん細胞に大きな線量の放射線を照射しながら、周辺の正常組織への影響を小さく抑えられるのです。つまり、陽子線治療は体の表面から深い場所にがん細胞が存在していたり、放射線を当てたくない臓器に囲まれているような場所にがんがあったりする場合に効果を発揮する治療法です。

体への負担が少ない

陽子線治療はがん細胞のある箇所のみを狙って攻撃できるため、体の表面やがん細胞の近くにある正常な細胞への影響が小さく済みます。そのため、通常の放射線治療と比較しても、全身に及ぼすダメージが軽減され、副作用も軽くなります。

また、治療のために入院する必要がありません。そのため、普段通りに生活しながら治療を受けることが可能です。

サイバーナイフの特徴

続いて、サイバーナイフの大きな特徴として、次の3点を紹介します。

- 照射部位を精密に設定できる

- さまざまな部位に照射できる

- 追尾システムがある

照射部位を精密に設定できる

陽子線治療と同様、サイバーナイフも病巣部に対してピンポイントに放射線を照射できす。付属する装置で画像を撮影し、照射部位を確認・補正しながら、ロボットアームを体の周りで動かしてX線の照射位置を調整します。これにより、1mm未満の誤差精度による治療を実現しています。

さまざまな部位に照射できる

サイバーナイフのロボットアームには、6つの関節部分があります。アームのフレキシブルな働きにより、いろいろな方向から放射線が照射できるので、頭蓋内や脊髄、体幹部などの腫瘍にも対応可能です。

追尾システムがある

サイバーナイフには、追尾照射機能が備わっています。肺や肝臓、膵臓などは呼吸により動くため、正常な組織にも放射線が当たってしまうリスクが高まります。しかし、追尾照射機能があれば、呼吸に合わせてロボットアームが対応するため、呼吸を止めたり負担がかかる固定器具を使用したりしなくても、比較的安全に治療をおこなうことができるのです。

陽子線治療とサイバーナイフの適応疾患

ここからは、陽子線治療とサイバーナイフの比較を行います。まずは、それぞれの適応疾患について見ていきましょう。

陽子線治療の適応疾患

陽子線治療が適しているといわれるがんには、以下のものが挙げられます。

- 頭蓋底腫瘍

- 脳腫瘍

- 頭頸部がん

- 肺がん

- 食道がん

- 肝がん

- 胆管がん

- 膵がん

- 腎がん

- 前立腺がん

- 膀胱がん

- 骨軟部腫瘍

- 小児がん

ただし、治療には他の臓器への転移がないことが条件のひとつとなります。複数のリンパ節に転移がある場合や、ステージⅣ期のがん、血液のがんには適していません。また、腫瘍が大きすぎる場合も不適応です。

陽子線治療は、ピンポイントに高いエネルギーを照射できることが特徴です。広い範囲への照射が必要な場合は、別の治療方法が適しているといえるでしょう。このような点を考慮しながら、主治医としっかりと相談して治療方針を決定する必要があります。

サイバーナイフの適応疾患

つぎに、サイバーナイフによる放射線治療の適応疾患について紹介します。サイバーナイフは、X線を用いた放射線治療機器の名前です。そのため、医師により放射線治療自体が適応であると判断された場合の選択肢として利用されます。

頭蓋内疾患

- 血管奇形:脳動脈・脳静脈奇形など

- 良性脳腫瘍:骨髄腫、下垂体腺腫、聴神経腫瘍など

- 悪性脳腫瘍:グリオーマ(神経膠腫)、転移性脳腫瘍、腫瘍の放射線治療後の再発など

- 機能的疾患:三叉神経痛

頭頚部疾患

- 耳鼻咽喉科領域における腫瘍:鼻腔・副鼻腔腫瘍、頸部リンパ節転移、唾液腺がん、咽頭がん、放射線治療後の再発など

- 口腔外科領域における腫瘍:口腔がん、舌がん、頬粘膜がん、歯肉がんなど

体幹部疾患

- 原発性肺がん、転移性肺がん、原発性肝がん、転移性肝がん、原発性腎がん、前立腺がん、オリゴ転移(限局的かつ少数個のがん転移)など

脊椎・脊髄疾患

- 脊髄動脈・脊髄静脈奇形、転移性脊椎腫瘍、脊髄腫瘍など

その他

- 胸部・腹部における骨転移・リンパ節転移など

陽子線治療とサイバーナイフの治療にかかる期間

陽子線治療とサイバーナイフによる治療、それぞれの治療にかかる時間や期間について紹介します。

陽子線治療の治療期間

陽子線治療は通常、外来通院で治療をおこないます。がん細胞の存在する部位や範囲により異なりますが、1回の治療時間は30分前後です。

治療回数はがんの種類や病状により変わりますが、10〜35回ほどの治療回数が選択されることが多くなります。平日に1日1回ずつ治療を受けたとすると、2〜8週間ほどかかることになるでしょう。

サイバーナイフの治療期間

サイバーナイフによる治療も、基本的には外来通院でおこなわれます。病状によっては入院が必要なケースもあります。1回あたりの治療にかかる時間は、こちらも30分前後です。

治療回数や日程は、がんの程度や広がり具合により大きく異なり、医師がそれぞれの患者の病状や体調に合わせて計画を立てます。サイバーナイフの照射回数は、少ないものでは1回、多いものでも20回程度の照射で済みます。目安は1〜5日と陽子線治療に比べて短期間で治療が終わるため、患者への負担が比較的少ないといえるでしょう。

陽子線治療とサイバーナイフの治療費用

陽子線治療とサイバーナイフによる放射線治療は、治療自体の費用に大きな差があるだけでなく、保険適応の有無により負担金額も大きく変わります。

陽子線治療の治療費用

陽子線治療は、厚生労働省より「先進医療」として認可されています。先進医療とは、大学病院などで研究・開発された新しい治療や手術のうち、ある程度実績があり確立されたものを指します。

保険診療の対象にすべきか評価する段階であるため、費用は一部疾患を除き保険適応外となり、約300万円の自己負担が必要です。なお、陽子線治療の保険適用となる対象疾患は徐々に拡大されています。次の疾患は条件を満たせば保険適応となっています。

- 小児腫瘍(限局性の固形悪性腫瘍)

- 限局性の骨軟部腫瘍(手術による根治的な治療が困難なもの)

- 頭頸部悪性腫瘍(口腔・咽喉頭の扁平上皮癌を除く)

- 限局性及び局所進行性前立腺癌(転移を有するものを除く)

- 肝細胞癌(長径4cm以上)

- 肝内胆管癌

- 局所進行性膵癌

- 局所大腸癌(手術後の再発)

保険診療が適応されれば、加入する保険の種類にもよりますが、1~3割の自己負担のみで済みます。さらに、高額療養費費用制度の対象にもなりますので、申請することで一定の金額を超えた分について医療費の払い戻しを受けられます。もしくは、事前に申請して限度額適用認定証を持参することで、窓口での負担額を抑えることも可能です。

サイバーナイフの治療費用

サイバーナイフによる治療は、保険診療が適用されます。治療における保険点数は63,000点(63万円)です。患者の費用負担は健康保険の種類により異なりますが、3割負担の場合、189,000円となります。

さらに、陽子線治療が保険対象となる場合と同じく高額療養費費用制度の対象にもなります。そのため、一定の金額を超えた分について医療費の払い戻しを受けたり、事前に申請して限度額適用認定証を持参することで窓口での負担額自体を抑えたりできます。

まとめ

この記事では、がんの放射線治療として代表的な「陽子線治療」と「サイバーナイフ」の特徴について解説しました。放射線治療には、X線・γ(ガンマ)線などの電磁線や、陽子や重粒子などを利用した粒子線による治療があります。

陽子線治療は、そのなかでも水素イオンを利用した治療方法です。がん細胞のある部分に効果的に強い線量を与えられる最新医療です。一方、サイバーナイフはX線を用いた放射線治療であり、ピンポイントにさまざまな部位への照射ができることや、追尾照射が可能なことが特徴です。

放射線治療を受ける際には、主治医と治療方針やそれぞれの治療のメリット・デメリットをよく相談し、納得のいく治療法を選ぶことが大切であるといえます。診断や治療方針に疑問があったり、決断に悩んだりする場合には、別の病院の医師から意見が聞けるセカンドオピニオン制度の利用も選択肢に入れると良いでしょう。