620

620

セカンドオピニオンに意味はあるのか?受けるべきか迷ったときに整理すべきポイントについて

主治医から深刻な病名を告げられたり、生活に大きく影響するような治療計画を説明されたりしたときには、「本当にこれが最善の選択なのだろうか」「もっと負担の少ない方法があるのではないか」と不安や迷いを感じますよね。

そのような場合には、第三者の医師から所見を仰ぐ「セカンドオピニオン制度」がありますが、実際に受けるべきかどうか悩む人もいることでしょう。

そこで今回は、セカンドオピニオンの役割や、受診を希望するときに整理するべきポイントについて、メリット・デメリットを交えながら解説します。自分の状況に合わせて必要性を見極め、後悔のない治療選択につなげていきましょう。

目次

セカンドオピニオンとは?意味や目的について

セカンドオピニオンはどのような制度であるかを解説します。さらに受診を考えても良いシチュエーションについても確認しましょう。

セカンドオピニオンとは第2の意見を仰ぐこと

セカンドオピニオンとは、第三者の医師から新たな視点で所見を得られる制度のことです。主治医を変更したり、転院したりすることを狙いとした制度ではありません。

主治医から説明のあった診断や治療計画について、ほかの専門医からの知見を活用することで疑問や不安を解消し、自分にとって最適だと確信できる治療に取り組むことがセカンドオピニオンの目指すものです。

セカンドオピニオンを必要とするタイミング

セカンドオピニオンは、どの場面で受診を考えるべきか悩む人もいるでしょう。受診を必要とする4つのシチュエーションについて解説します。

診断結果や治療計画について説明を受けたとき

がんや難病など、長期にわたって先進的な治療が必要となる疾患において、診断を受けたり治療法を勧められたりしたときは、セカンドオピニオンを活用する良いタイミングです。

ほかの専門医から所見を仰ぐことで、主治医の判断の信用度が高くなったり、病気や治療についてさらに多くの情報を手に入れたりすることができます。

主治医の説明を受け入れがたいとき

診断や治療法について主治医から説明を受けたにもかかわらず、疑問が解消されなかったり、不安が残ったりするときもセカンドオピニオンの活用を視野に入れましょう。

別の視点から考えを聞くことで、引っかかる部分が解決したり、主治医の説明に対して理解が深まったりすることがあります。

治療方法が複数あり迷っているとき

治療方法をいくつか勧められると、どの治療が自分に適しているのか判断に迷うことがあるでしょう。

たとえば前立腺がん治療の場合、手術、放射線治療、ホルモン療法などいくつかの手段があります。セカンドオピニオンは「第三者の目」として主治医の所見を評価する機会となり、自分が希望する治療を最終決定するときの後押しとなります。それぞれの治療法の利点・欠点について、さらに詳しい説明を受けられることも多いです。

勧められた方法以外の治療を知りたいとき

たとえば「大腸がんで開腹手術を勧められたが、腹腔鏡手術はできないのか」「乳がんで乳房切除を勧められたが、温存できないのか」など、主治医から勧められた治療以外の方法を知りたいときは、セカンドオピニオンの活用を考慮しても良いでしょう。

放射線治療や薬物療法など、ほかの可能性を勧められたときは選択の道が広がります。別の専門医からの所見は、より広い視野で自分が満足のいく治療を見つける機会になります。

セカンドオピニオンを聞くメリット・デメリット

セカンドオピニオン制度には、メリット・デメリット両方の側面があります。受診する前に確認し、本当に必要性があるか考慮しましょう。

セカンドオピニオンのメリット

セカンドオピニオンを活用するメリットは大きく3つあります。それぞれのポイントについて詳しく解説します。

診断や治療への理解が深まる

セカンドオピニオンでは、今までの検査データやカルテ情報などに基づいて、主治医と異なる医療機関の専門医から所見を仰ぐことができます。

結果的に同じ所見であっても、主治医と違った切り口から解説されることで、より多くの情報や知識が手に入るため、病状や治療を一層深く理解できることがあります。

たとえば乳がん患者の場合、主治医からは手術の必要性について、セカンドオピニオンでは腫瘍の性質や増殖スピードについて、それぞれ詳しく説明を受けることで、治療の必要性をより深く理解できます。

治療の選択肢が増える可能性がある

セカンドオピニオンで、主治医とは別の治療計画を勧められることで、選択の幅が増える可能性があります。

たとえば「手術を勧められたが放射線治療は受けられないのか」「入院ではなく通院でできる治療はないか」など、希望する治療が見つかることもあります。

納得して治療を受けられる

診断や治療計画に対して、不安や迷いを抱えたまま進めていくことは、患者さんと主治医の双方にとって好ましいことではありません。セカンドオピニオンの役割は、疑問や不安を解決し、主体性をもって治療に取り組めるようにすることです。

主治医とほかの専門医が同じ所見であれば、診断や治療法に対して信頼度が高まります。異なる所見が示された場合は、治療の可能性が広がることで、希望する方法が見つけられるでしょう。

セカンドオピニオンのデメリット

セカンドオピニオンには、以下の3つのデメリットも挙げられます。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

受診までに時間と労力がかかる

セカンドオピニオンを聞くまでの準備に、思った以上の時間と労力がかかります。

主治医の所見を十分に理解する・受け入れ先の病院を探す・書類を作成してもらうなど、受診までにおこなうことが多くあります。また、予約の日程調整のために、相談日まで2週間から1ヶ月ほどの待機期間があることも心に留めておきましょう。

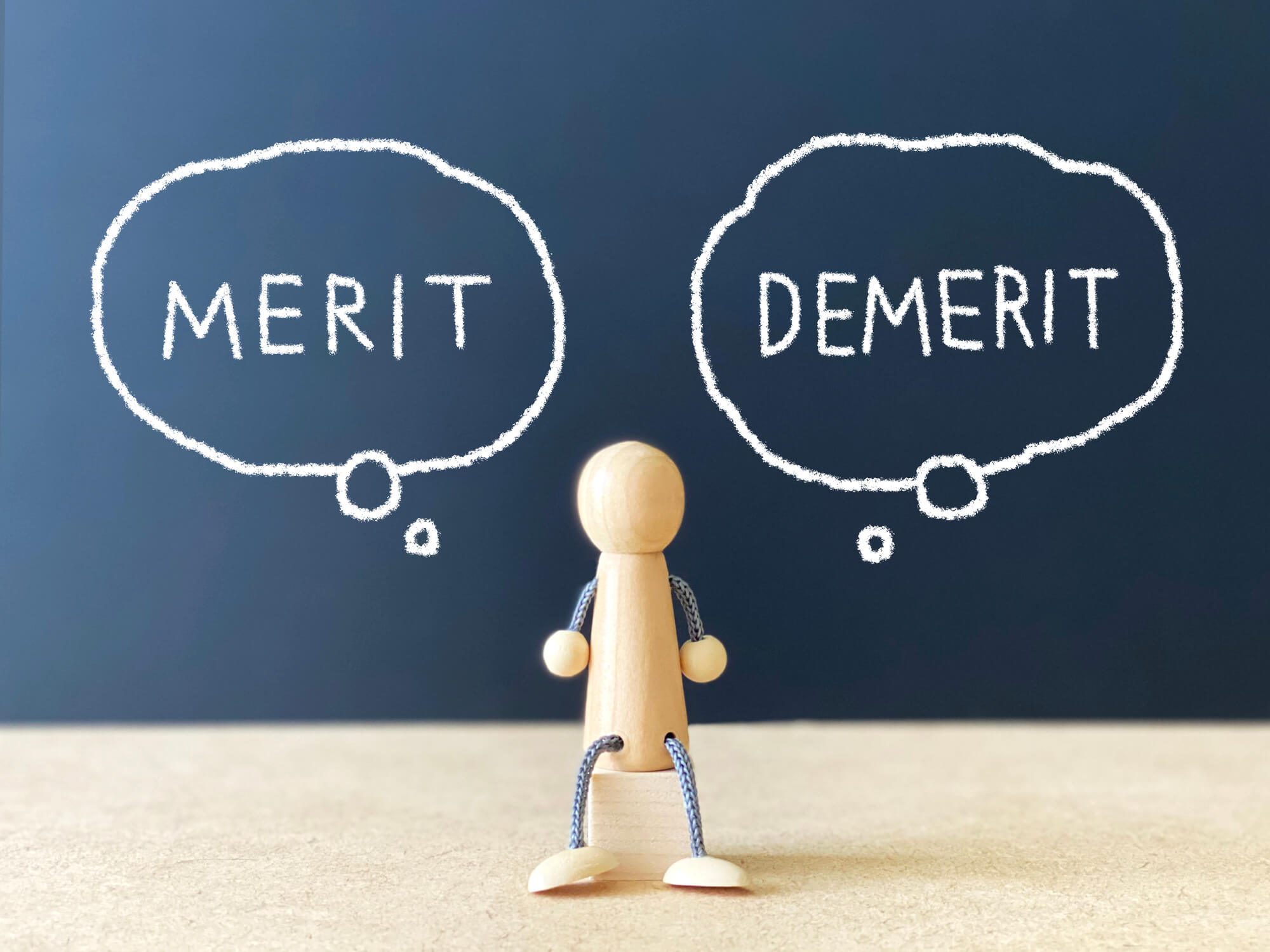

費用がかかる

セカンドオピニオンは健康保険が適用されず、自由診療扱いとなるため、費用は全額自己負担です。遠方の医療機関へ依頼する場合は、現地へ赴く際の交通費がかかることも頭に入れておきましょう。

受診を待つ間に病状が進行してしまう

セカンドオピニオンをおこなうために治療の開始時期を延期することで、病状が悪化するリスクも考えておく必要があります。進行がんなど一刻を争う病気の場合、治療を開始する時期は重要です。

いつ頃までに治療方針を決定したほうが良いか、あらかじめ主治医に確認しておきましょう。

セカンドオピニオンを意味あるものにする4つのポイント

セカンドオピニオンのメリットを十分生かして意味のあるものにするために、気をつけたいポイントを4つに分けて解説します。

なぜセカンドオピニオンを聞きたいのか目的を明確にする

主治医の所見を聞いて「何を確認したくてセカンドオピニオンを活用するのか」を明確にすることが大切です。「手術以外の選択の道はないのか確認したい」「提案された治療法のリスクとベネフィットについて、別の専門医の意見も聞きたい」というように受ける目的を整理しましょう。

次のような場面での受診は、本来の趣旨とは大きく異なります。

- 制度をなんとなく利用してみる

- 主治医に対して不満がある

- 最初に受けた診断や治療方法を否定してほしい

上記のような動機で受診すると、かえって内容を理解しきれなくなったり、冷静な判断ができなくなったりします。挙げ句には、自分の望む意見をもらえるまで病院を受診し続ける「ドクターショッピング」に発展してしまい、貴重な時間と労力を無駄にしてしまうことがあります。

主治医の診断や治療方針をきちんと理解する

セカンドオピニオンの前に、主治医の診断や治療計画について、分からない点があれば遠慮せずに質問をくり返して、しっかり理解しておきましょう。「なぜこの治療法を勧めるのか」「治療によって日常生活に影響があるか」など、メモを取りながら確認することをおすすめします。

自分の病状や、主治医がその治療を勧める理由を正しく把握しておくと、ほかの専門医の説明を受けることで、さらに知見を増やすことができます。結果として、自分にとってベストな選択をするための足がかりとなるでしょう。

主治医に隠れて受診しない

セカンドオピニオンを希望するときは、主治医に必ず伝えましょう。

「主治医と折り合いが悪くなるのではないか」と心配する人もいますが、セカンドオピニオンは患者が主体性をもって治療の判断をするために、社会的に認められた制度です。近年は、医師側への理解も進んでいます。

どのように伝えたら良いか分からないときは、院内にある医療相談室やがん相談支援センターへ相談することをおすすめします。

主治医に隠れて受診すると、それまでの検査データやカルテ情報がないため、ほかの専門医から適切な所見を得られず、時間と費用を浪費してしまうでしょう。

セカンドオピニオンで質問したいことを整理しておく

セカンドオピニオンの時間は限られているため、医師に質問したいことを整理しておきましょう。一般的な相談時間は、30分から1時間程度です。

これまでに受けた説明の内容や、それを踏まえて確認したいことをメモにまとめて、優先度の高いものから質問していくと時間を有効に使えます。

セカンドオピニオンを受けるときの流れ

セカンドオピニオンの受診を決めたら、どのような手順で進めていくのか、注意点とともに解説します。

①セカンドオピニオンの希望を主治医に伝える

セカンドオピニオンを希望していることを主治医へ必ず伝えましょう。「情報をさらに集めて理解を深めたい」など理由も伝えておくと、主治医との信頼関係を築くことにつながります。

②セカンドオピニオンを依頼する病院を決める

主治医に意向を伝えた後は、セカンドオピニオン外来をおこなっている病院を探しましょう。インターネットで検索したり、地域にあるがん相談支援センターで紹介してもらったりするのが一般的です。専門性の高い内容を質問したい場合は、主治医から適切な医師を紹介してもらうのも良いでしょう。

③主治医に紹介状を書いてもらう

セカンドオピニオン先の医療機関が決定したら、主治医に紹介状をお願いしましょう。検査データや診療経過などの書類は不可欠です。

医療機関によっては、予約や紹介状の提出を、患者さんから直接受け付けず、主治医を通じておこなうよう指示されることがあります。事前に受診先へ確認しておくことをおすすめします。

④セカンドオピニオンを受ける

セカンドオピニオン外来の受診日までに、確認したいことや質問したいことを紙にまとめておきましょう。1人きりで受診することはできるだけ避けて、信頼できる人と一緒に行くことをおすすめします。1人だと緊張して上手に話せないときにフォローしてもらったり、医師の話を一緒にメモしてもらったりするなど、安心感をもって臨めます。

⑤受診した結果を主治医に伝えて相談する

セカンドオピニオンを終えた後は、主治医へ結果を報告し、今後の計画について丁寧に話し合いましょう。主治医とほかの専門医の所見を踏まえて、最終的にどの治療をおこなうか決定するのは患者本人です。

相談の結果、主治医のもとで治療を受けず転院を希望する場合は、転院先へ改めて紹介状を作成してもらう必要があります。

セカンドオピニオン外来を受診するときの料金と注意点

セカンドオピニオン外来を受診する際にかかる相談料金や、対象外となるケースについて解説します。

受診にかかる料金相場

セカンドオピニオンを受けるにあたり、紹介状と呼ばれる「診療情報提供書」を主治医に作成してもらう必要がありますが、こちらは保険適用です。診療情報提供書の料金は5,000円で、3割負担の場合は1,500円、1割負担の場合は500円になります。

セカンドオピニオンは診療行為をおこなわず自由診療のため、相談料金は医療機関や地域によって異なります。相談料金の相場は、1回30分あたり1万円~3万円程度です。

料金については、実施している医療機関にあらかじめ確認しておきましょう。

セカンドオピニオンが対象外となるケース

セカンドオピニオンは以下の場合、相談の対象外となるため注意しましょう。

- 主治医から同意を得ていない場合

- 主治医に対する不満についての相談

- 訴訟や裁判を見込んだ相談

- 医療費や医療給付など費用についての相談

- すでに亡くなった人についての相談

- 終了している治療に対する相談

まとめ

セカンドオピニオンは、第三者である別の専門医から病気や治療に対する所見を仰ぎ、自分にとってベストな選択をするための重要な機会です。ただし、受診するには時間や費用がかかり、治療を開始する時期が遅れることで病状が悪化してしまう可能性もあります。

意味のあるセカンドオピニオンは、主治医の所見をしっかりと理解した上で、なぜ受けたいのか目的を明確にすることが大切です。必要な書類を準備したり、質問したいことをまとめたりするなど入念な準備をおこなうと、有意義な相談ができます。

満足のいく治療に取り組むため、セカンドオピニオンを前向きに考えてみてはいかがでしょうか。

【関連記事】

>>セカンドオピニオンとは?費用や注意点など徹底解説

>>セカンドオピニオンのやり方とは?準備するものや手順など解説